Resources

安居资源

石洞竹编

石洞竹编

非遗传承:

赵 勤

男 1970年 1985年 师传

第一代 赵二新 男 1887年 1905年师传

第二代 赵从体 男 1918年 1938年师传

第三代 赵德光 男 1935年 1950年师传

第三代 廖碧英 女 1952年 1972年师传

第三代 谭国书 男 1967年 1987年师传

第三代 杨双全 男 1968年 1987年师传

第四代 赵 勤 男 1970年 1985年师传

第五代 杨 红 女 1977年 2003年师传

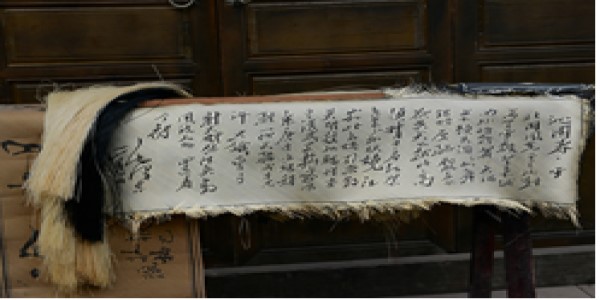

非遗介绍

石洞竹编是当地竹编艺人以本地茨竹为原料,经过数十道工序制成薄如蝉翼,细如发丝,透明晶莹独特,不腐不蛀,永不褪色的竹丝,再用多种不同的编织绝技,与各种书画作品相结合,编织而成的手工艺术品。产品形式多样,有平面字画、各种生活用具和瓷胎竹编,既是生活用品和美化家庭的装饰品,又是具有收藏价值的艺术品。“竹编”主要传承人赵勤,自幼随爷爷学习凉席编织,又先后到绵阳、眉山等地考察学习,钻研竹艺,几年下来,他的竹艺水平大为提高。竹编产品也完成了从实用品到工艺品的嬗变。赵勤的一些竹编作品还远销到美国、法国。2007年11月,作品《竹编观音》、《松鹤图》等获得部级博览会金奖、银奖。

该项目于2007年10月被遂宁市安居区人民政府公布为区级非物质文化遗产保护项目。于2008年1月被遂宁市人民政府公布为第二批遂宁市非物质文化遗产名录(遂府函[2008]3号)。

区域分布:

石洞镇地处川中丘陵地带,位于四川遂宁安居区西南方,距安居城区22公里。东靠横山镇,南接白马镇,白靠观音乡,西接东禅镇。全镇辖20个行政村,1个居民委员会,全镇总人口34645人,面积56.3 平方公里,主系汉族。石洞镇交通便利,紧靠国道318线,境内地貌属典型的丘陵地貌,土壤属蓬莱土组。土地肥沃,物产丰富,盛产水稻、棉花、油菜、玉米、小麦、红苕等。该镇最高海拔为410。8米,最低海拔为301米,平均气温摄氏17。2度,年均降水量990毫米,无霜期290天左右,全镇植被茂盛,水资源较好。全镇当地群众主要以本地丰富的茨竹为原料,编织各种竹编凉席、箩筐、背兜等粗加工农村竹器生产生活用具。

九十年代后,随着人们生活水平的提高,竹编手工艺人在传统的粗加工基础上,不断创新改进,以当地茨竹为原料,经过数十道工序制成薄如蝉翼、细如发丝的竹丝,再手工编织成各种竹编艺术品,其代表作品《清明上河图》、《隐形观音》等既保持了书法艺术和图画的神韵,又充分体现了传统的竹编艺术风格,具有很高的实用、观赏、收藏价值,堪称“中华一绝”。

历史渊源:

民间竹编历史悠久,渊远流长,起源于原始的竹编生活用具,如背兜、萝筐、凉席等,新中国成立后,当地的人民群众为了增加收入,大量生产凉席,通过当地供销社发往全国各地。九十年代后,由于市场的销路不好,大多的老匠人都转行了,改做其它事。到至今已衰败曲折发展,面临失传,现在由安居区石洞镇东方寺村竹编艺人赵勤发掘了一种可供观赏、使用的高档的竹编工艺品。

主要特性:从原料加工到成品,数十道工序全由手工完成。产品特征:薄如蝉翼、细如发丝,再手工编织成各种竹编艺术。

重要价值:既保持了书法艺术和图画的神韵,又充分体现了传统的竹编艺术风格,具有现实的日用价值、艺术价值和经济价值,有很高的实用、观赏、收藏价值,堪称“中华一绝”。

存续状况:

灵广竹编虽然在安居区委、区府和石洞镇党委的大力支持下,作了许多发掘、抢救、继承、弘扬工作,活动开展频繁,但仍然存在着不少难以解决的问题。

目前从艺人员极少,产品工序复杂,编制时间较长,产品价值高,使用人群少,市场销售缓慢,竹编艺术缺乏资金培养竹编人才,面临濒危状况。

非遗视频集合

非遗信息没有发布视频信息.

非遗活动

非遗信息没有相关活动.

版权所有©四川省遂宁市安居区安居文旅云 2020-2030 备案号:蜀ICP备2022016630号-1 访问量: 3193526 人次